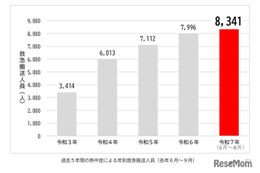

首都圏模試センターの推定では、首都圏の2025年における私立・国立の中学受験者総数は5万2,300名(前年比99.8%)と過去40年で3番目の受験者数の多さとなり、受験率は18.10%と、過去2番目の高さとなっている*。

少子化が進む中、過熱が続く中学受験。編集部では、今回のアンケートから見えてきたリアルを紐解いていきたい。

*出典:首都圏模試センター「1998~2025年入試までの受験者数の推移(私立・国立中学校)【2025.2.17ほぼ確定版】」

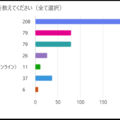

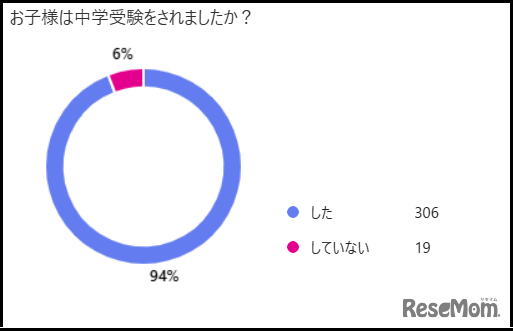

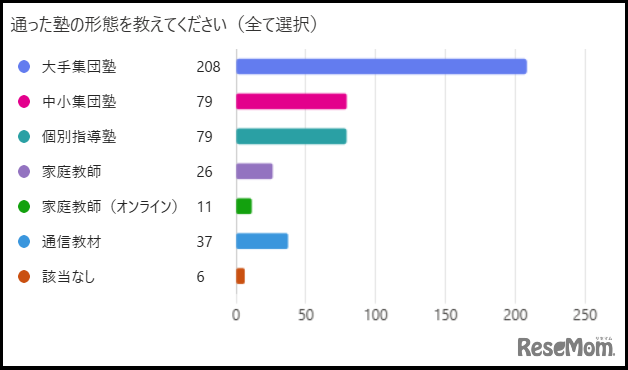

通った塾の形態は「大手」が半数

本アンケートの回答者の中で、中学受験を「した」と回答したのは306名のうち、94%。その中で大手塾を選んだ家庭は67%にのぼった。また、通った塾の形態を複数回答した人を分析した結果、集団塾と個別指導や家庭教師を併用した人は全体の30%となり、現在の中学受験ではハイブリッド型の塾通いを選択する家庭が少なくないことがうかがえた。

成績が伸びないのは塾のせい? 「転塾」の実態は

成績が伸びないのは塾のせい? 「転塾」の実態はそもそも中学受験をすると決めたとき、保護者をいちばんに悩ませるのは塾選びではないだろうか。けれど塾選びは本当に難しい。十分な情報を集め、納得して入塾したつもりでも、わが子に、そしてその家庭にフィットするかどうかは、実際に走り始めてみないとわからないことのほうが多いのが現実だ。

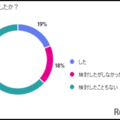

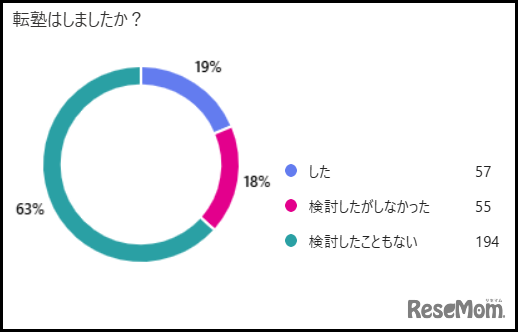

特に夏休み明けは「転塾」に迷う保護者の声があちこちから聞こえてくる。長い夏、夏期講習も休まず頑張ったのに模試の結果がふるわない。子供がやる気を失い、親も小言が増える…親子共々疲れが出て、マイナス思考のスパイラルに陥りやすいのもこの時期だ。本アンケートで「転塾」について聞いたところ、「検討した」と答えたのは37%、実際に転塾したケースは19%と、約5人に1人が転塾という結果となった。

「転塾」を選んだ人たちが体験したリアル

「転塾」を選んだ人たちが体験したリアル実際に「転塾した」と回答した人からは次のようなコメントが寄せられている。

・塾に真面目に通いすぎて子供がしんどくなる場合は、ゆるめてあげると良いと思う。結果一流校でなくても、中学受験が嫌な思い出にならなければ、大学受験のときには自走できるのではないか。

・集団塾に通っていたが、あまり気が乗らず自習室にも通わず、母の私がいつも焦っていた。夏休みも宿題もやらず、好きなことばかりしているので、私のストレスが溜まり9月の新学期過ぎてから盲腸の手術を受けるほどだった。

・あれもこれも…といろいろな可能性を考えて手広く対策していると、家族全員疲弊する。選択と集中で、覚悟をもって捨てられた人の勝ち。

・信頼できる塾講師がいない場合は塾に振り回されず、塾のカリキュラム、システムを利用していると割り切ると良い。それが合わなければいつでも塾を変えることができるように別の塾を選定しておくと冷静に転塾できると思う。塾(塾講師)に主導権を渡さない、依存しないことが大切。

・子供の話をよく聞いて、顔をよく見てあげてほしい。受験というより、塾との合う・合わないがある。うちは競争が苦手で、ストレスでチック症状が出てしまった。個別に変えたら表情がものすごく変わった。

・子供の特性や好みを考えて集団塾や通信教材を試したがあわなかったため、自宅で市販の参考書を用いた親塾で受験した。受験は長期間となるので、継続できるよう、受験後に嫌な思いが残らないようにと考え、子供の気持ちをいつも確認したりようすを見たりしながら伴走することが大事だと思う。

「転塾」に迷ったら…どう乗り越える?

中学受験指導塾「スタジオキャンパス」代表で、『中学受験のリアル』(KADOKAWA)『令和の中学受験』(講談社)、『ことばの裏側図鑑』(文英堂)など多くの著書でも知られる矢野耕平氏は、「転塾」について次のように語る。

「転塾を検討されるのは人間関係の摩擦より成績低迷がきっかけであることが大半です。大切なのは、その成績低迷の原因が講師・教材・カリキュラム・サポート体制といった塾のシステムにあるのか、それともわが子の学習に対する向きあい方にあるのか…その点を保護者はお子さん本人と塾側双方にヒアリングして冷静に分析すべきです。前者であれば転塾が功を奏する可能性は高くなりますが、後者だと塾を変えたところで、成績が上向くことは難しいと言わざるを得ません」

そして、矢野氏はこう続ける。

「中学受験の主役は子供です。勉強するのも試験を受験するのも、それこそ合格したその学校に通うのも子供自身なのです。保護者がわが子の中学受験を上手にサポートするためには、さまざまな背景を知ることで、いま子供の置かれている状況を客観的に把握することです。そうすれば、転塾の良し悪しも含め、的確な判断ができるようになるのではないでしょうか」

「転塾」に迷ったら、「この受験は誰の受験なのか」という問いに立ち戻ることが重要なカギだと言えるだろう。