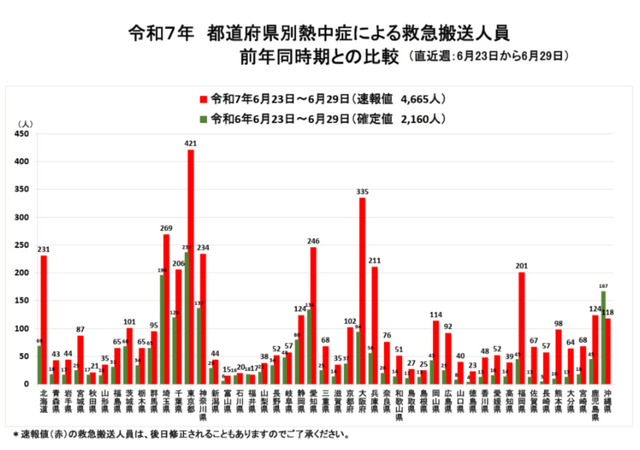

もう真夏のようなゲリラ豪雨に見舞われ、日本は四季から五季になってしまった観があります。熱中症は真夏に起きる印象でしょうが、じつは今頃がいちばんハイリスクなのだそう。25年度の6月4週の東京都の搬送数(速報値)は、昨年同時期237人に対し25年度は421人と倍増に迫る勢いです。

出典/総務省消防庁

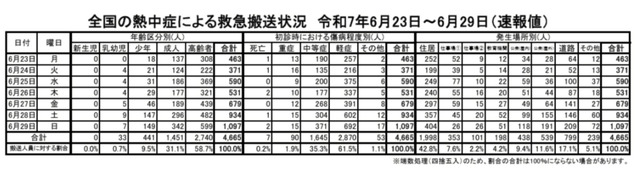

高齢者が58.7%、自宅が42.8%と、約半数は高齢者なのは昨年と同様の傾向ですが、たとえば仕事場合計9.7%、教育機関4.2%については「他に監督者が存在した可能性もある」ケース。「知っていれば防げたかもしれない」と言えるでしょう。

「熱中症は深刻化しており、24年度は前年比約6000人増の9万7000人を越える搬送者が出ました。沸騰化している日本で熱中症をなくすのは難しいのですが、せめて重篤な副作用を起こさない状態で済ませるための啓もうをしていく必要があります」

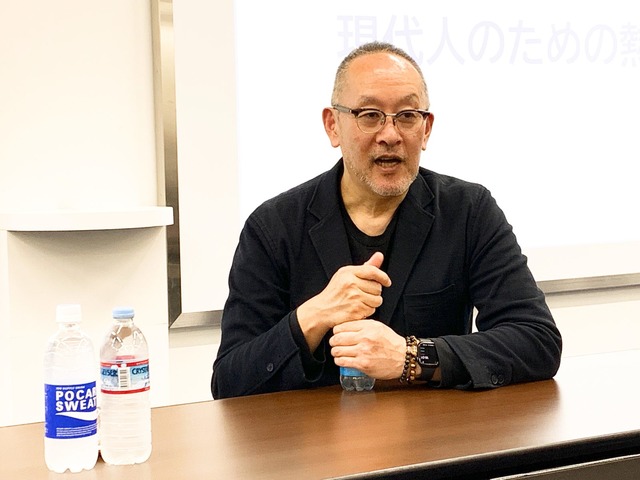

そう語るのは早稲田大学人間科学学術院 体温・体液研究室教授 医師・博士(医学)永島計先生。傾向と対策を聞きました。

絶句…「頭が痛くなってきた」はすでに「中度」。50女性なら「2.5リットルもの水分を失っている」

出典/総務省消防庁

熱中症が起きるメカニズムは最後に詳しく説明するとして、先に対策から。

よく「熱中症だったかも?」という体験を話す人が、「体が熱くて」「頭が痛くなってきて」と表現します。その状態がどのような段階なのかを、失った水分量で並べていくと……

■脱水時に現れる症状(初期体重の%水分)

3% 口喝、唇の乾燥

4% 体温上昇、皮膚の紅潮、尿量の減少と尿の濃縮

5% 頭痛、体のほてり

6~7% めまい、チアノーゼ、高度な口渇、口内乾燥、乏尿

8~10% 身体の動揺、痙攣

11~14% 皮膚乾燥、舌の膨化、嚥下困難

15~19% 排尿痛、目のかすみ、難聴、舌の縮小

20%以上 無尿、死亡

驚くことに、頭痛が出た時点ですでに中度以上の熱中症と考えられます。過去にありませんか? 日中暑いところにいて、帰宅してから頭が痛いという経験。なんだか具合がよくないな、という状態をあなどってはならないのです。

「水を飲まないとならないのはわかるけれど、タプタプしてしまって飲めない」の対策は

【熱中症対策の3原則】

・暑熱順化 熱くなる前からの準備。暑さに強い体を作る

・水分補給 効果的な水分補給で対水分を維持。脱水を防止

・内部冷却 体温への直接アプローチ。なってしまって体温が上がった時の対応

熱中症を防ぐために最重要なのは水分摂取ですが、たとえば真夏の炎天下にどうしても屋外作業をしないとならない場合、2リットルのペットボトルをさすがに2本は飲み干しきれず、結局は体温も上がって軽度の熱中症に……というような経験はありませんか?

「汗が出たらその分は摂取しないとなりません。ブドウ糖とナトリウムは水分の腸管での吸収を高めますが、成分の比率が吸収率に影響します。また、飲んだらすぐ吸収されるわけではなく、小腸から吸収されるのには時間がかかります」

つまり、飲み干しきれないのも当然で、いちどに飲んでも吸収できる量には限りがあるというわけですね。少しずつ頻回に飲むように意識することが重要と。

「はい。そして、糖質量が4~8%と多めの飲料の血漿量回復効果が高く、持続もすると考えられます。イオン飲料は糖と電解質が両方入っているため水に比べて血漿量が低下した状態からの回復が速やか。普段の食事で食べている糖、水分でもじゅうぶんですが、急に汗をかくときはこうしたナトリウムを入れることが重要です」

しかし「比率の影響を受ける」とはどういう意味なのでしょうか? たとえば、よく知られる経口補水液 「OS-1」はナトリウム濃度がイオン飲料より高いため、熱中症というよりはむしろ嘔吐下痢に使うのが最適なのだと聞きますが、これも比率の影響があるのでしょうか?

「下痢で失われるのは小腸大腸の液体ですが、これらのナトリウム濃度は汗よりかなり高く、血漿の濃度に近いのです。いっぽうの嘔吐の場合は胃液がなくなります。同じ脱水でもナトリウムの損失はかなり違うため、都度補給する飲料を選択していくのも大事なのです」

腸管での吸収スピードと水分再充填の効果を考えると、熱中症の「予防」として飲むには糖質も含まれたイオン飲料が最適というわけですね。

まだ真夏ではない「梅雨明けまでの間」が熱中症の発生ピークである理由

「水を飲むのは大事ですが、自分の体を強くして、暑さに耐性を付けることも必要です」と永島先生。

熱中症とは、暑熱環境や活動によって体温上昇・脱水が起きた結果、体水分バランス・体調節機能が低下し起こります。

「脱水で深部体温上昇が起きて、やがて元に戻らない麻痺などの障害、そして死が起きるのがいちばん悪いパターンです。こうも暑いと軽度の脱水は日常茶飯事になりつつありますが、口喝や唇の乾燥、体温上昇などの段階で気づくようにもなります。体水分バランスを保ち、体温調節機能を維持することが重要です」

ところが、不思議なことに、7月半ば以降は暑さが続いても熱中症の搬送数は減っていくのだそう。いま、梅雨明け前で気温の上がった時期がピークなのです。

「暑さに長くさらられることで、暑さへの慣れが起きるのではないか、と考えられています。暑さが本格化するに従って対策を学習するなど、行動面での対策もあるのかもしれませんが、それらも込みでこれを『暑熱順化』と考えています。問題は、これが翌年またリセットされ、ゼロからのスタートになる点なのです」

もうひとつ、それほど知られていないことですが、実は「食べること」でも暑熱順化が可能。運動直後にたんぱく質+糖質を摂取することで血漿量が増加し、体温調節機能が改善され、発汗速度や末梢血管の拡張能力も5日で高まるそうです。高齢者も8週間の継続で改善されるとのこと。

「暑熱順化できていても、脱水を起こしたら台無しです。体温調節機能が働かなくなりますから、まずは脱水にならないことが最優先。暑熱順化の際、運動と栄養補給を意識することが、血漿量の増加や体水分を貯蔵しておく筋肉量の増加につながり、体水分のリザーバーを大きくすることも期待できます」

水分のリザーバーである筋肉を大きくすることが、案外と重要なのですね。

ここまでの記事では永島先生に「熱中症をどう対策するのか」ハウツーからお伺いしました。関連記事では「なぜ起きるのか」「どうすれば避けられるか」根本的な対策も伺います。

▶▶子どものスポーツや部活は「この時期こそ要注意」専門家が語る「熱中症を防ぐためこれだけは知っておいてほしいこと」

お話/早稲田大学人間科学学術院 体温・体液研究室教授 医師・博士(医学)永島計先生

ながしま・けい 1960年生まれ。85年京都府立医科大学医学部医学科卒業、95年同大学大学院医学研究科(生理系)修了。同大学附属病院研修医、米イェール大学医学部ピアス研究所ポスドク研究員などを経て現職。専門は生理学、とくに体温・体液の調節機構の解明。