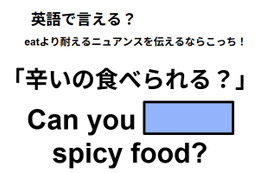

*TOP画像/誰袖(福原遥) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」29話(8月3日放送)より(C)NHK

「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「呪詛」について見ていきましょう。

江戸時代に藁人形が流行 人を呪えば軽い罪に問われることも?

『べらぼう』の28話では、誰袖(福原遥)が意次(渡辺謙)の息子・意知(宮沢氷魚)の仇を討つため、佐野政言(矢本悠馬)とその家族を呪うシーンがありました。誰袖が呪文を唱えながら、藁人形を打ちつける姿は平常心を失っているように見え、蔦重(横浜流星)や志げ(山村紅葉)の言葉も聞こえていないようでした。誰袖は恨みと悲しみに心をとらわれ、今にも自害してしまいそうなあやうい状態でした。

江戸時代には、恨みつらみを抱く相手に対して、呪いをかけることは珍しくありませんでした。呪いをかける際によく使われていたのが藁人形です。丑の刻(深夜1~3時頃)に神社に参り、五寸針で藁人形を打つと、特定の相手に呪いがかかると信じられていました。藁人形に呪いたい人の爪や髪の毛を縫い込むとより効果が大きくなると考えていた他、藁人形を刺す五寸針は大きいほど効果も大きいと考えられていたようです。

本作では誰袖は白い着物を着て、鏡を前に置いていましたが、人を藁人形を使って呪う際には白装束を身にまとい、首から鏡をさげるのが一般的でした。また、五徳(=三本脚の輪形の台)を逆さまにかぶり、そこに蝋燭を3本立てます。足元は高下駄、もしくは裸足が一般的でした。

妖怪や幽霊の絵を得意とした鳥山石燕の「丑時参」を参照すると、当時における藁人形を使った呪い方がよく分かります。

ちなみに、呪術の全盛期を平安時代とする識者もいます。当時も呪詛には人形が使われることがよくありました。とはいえ、呪詛は犯罪でした。呪詛を勝手に行えば罪に問われ、流罪、さらには死罪になることもありました。この時代、呪詛は権力者に向けられることが多く、藤原道長を呪詛する者も少なくなかったといわれてます。一方、江戸時代において呪詛は女性を中心に庶民の間でも流行しました。呪詛は罪に問われることもありましたが、藩は呪いの結果というよりも、社会秩序を乱すことに問題意識を感じていたようです。この頃になってくると、呪詛に対して疑いを抱く人も増えてきます。

他人に呪いをかけることは、自身を危険にさらすリスクも伴う

本作では、志げは「人は呪わば穴二つ。こんなことをするとその身に返ってくるんですよ!」と、誰袖に呪いをかけるのを止めさせようと必死に声を張り上げていました。「人は呪わば穴二つ」の諺には呪詛者は人の心を失って、自分の心も呪われ、危うくなるという意味が込められています。

また、呪いをかける行為は常に危険を伴っていました。藁人形を釘づけにしている姿を人に見られたら、呪いが破られるだけでなく、禍が自分に返ってくると信じられていました。

私たちも自分を破滅に追い込むリスクがあっても、”あいつに何かしてやりたい”と思うことはないわけではありません。人は生きている限り怒りや恨み、悲しみなどさまざまな負の感情にとらわれ、自ら不幸の道を進んでしまうこともあります。

明暦の大火の原因は「振袖」に込められた“怨念”なのか…?

1657年3月、明暦の大火という大火事が江戸を襲いましたが、この火事は80日間も雨が降らず、空気が乾燥する中で起きたといわれています。

当時、明暦の大火の原因は“振袖の怨念”と考えられていました。この振袖の持ち主はある良家の子女です。振袖の持ち主である女性が神社に参拝に出かけたとき、ある若者に一目惚れします。名も知らない相手であるものの、恋心は日々募ります。彼女は虚弱体質であったため、心の苦しみに耐えきれず、肺結核を患い、19歳でこの世を去りました。

娘の両親は供養のために家の菩提寺に彼女の振袖を寄進しましたが、住職は振袖を古着屋に売り、換金しました。すると、この振袖を購入した娘が恋煩いと肺結核を患い、同じ日、同じ年齢で亡くなりました。この後、3人目も同様の症状で亡くなったといわれています。なお、肺結核は咳やくしゃみでうつる感染症であるため、振袖に付着した菌が原因だと現代においては考えられています。

振袖の供養を本妙寺で営むことになりましたが、その振袖を火に投じたとき、一瞬の風が吹き、炎に包まれた振袖が宙に舞い、建物を延焼しました。これが明暦の大火の始まりといわれています。

江戸時代は科学や医学では解明できないことが現代以上にありました。人間の想像を超えることは呪いや幽霊のしわざとして考えられることが多々あったのです。

本編では、『べらぼう』に登場した“呪詛”の儀式や、江戸時代の丑の刻参りについてひもときました。

▶▶「呪いが呼ぶのは破滅か、それとも救いか」江戸の丑の刻参りと『べらぼう』に描かれた“人を呪う”覚悟【NHK大河『べらぼう』第29回】

では、呪いと悲しみにくれる誰袖に「江戸の笑い」で蔦重が届けた想い、そして彼自身の原点について深掘りします。

参考資料

渋谷申博『日本の暮らしと信仰365日』ジー・ビー 2022年

島崎晋『いまの日本の基礎を作った! 知られざる江戸時代中期 200年の秘密』実業之日本社 2017年

永井義男 (監修)『江戸時代を知る、楽しむ。』Gakken 2024年