元国税職員さんきゅう倉田です。好きな年末の行事は「棚卸し」です。

東京大学に入って、学生だけでなくOB・OGと知り合う機会がままある。

先日は、「インター大コンパ」と呼ばれるインタークラスの学生と卒業生が集まるパーティがあったし、7月には学生団体が主催する卒業生と話せる行事があるし、経済学部のゼミでも卒業生との会食が控えている。

そこには日銀の人が大勢来るらしく、入学までの生活には全くなかった邂逅があるはずだ。

同世代の東大の卒業生に呼ばれてバーベキューやワイン会に参加すると、参加者の学歴が偏っていることに気づく。

だいたい東大か早稲田か慶應である。

先日、僕を含む5人で飲んだら、東大2、早稲田2、慶應1だった。早慶の人たちは、やはり互いを意識しているらしく、早慶戦の話や部活動の応援の帰りにどこかの建造物に登った話で盛り上がっている。

互いの大学の主要な行事や慣習は把握しているようだ。

▶賢い人たちの特殊なコミュニティ

東大生とつながりが深い特殊なコミュニティ。慶應と早稲田

早稲田、慶應、東大を卒業していて学年が一緒であれば、友人の名前を出して共通の友人がいないか探ることがある。

そしてだいたい一人くらいは存在して、盛り上がりを見せる。

これは新卒で入った会社名を聞いた後でも行われる。

「新卒どこ?」

「デロイトだよ」

「じゃあ、◯◯知ってる?」

「知ってる!同じ部署だった」

「まじ?大学で部活が一緒だったんだよね」

このような具合で、共通の知り合いがいるのである。これはかなり特殊なことではないだろうか。

ぼくの人生において、初対面の人に会った時に、「共通の友人がいるかもしれないな」と思ったことはほとんどない。

「倉田さんと同じ日本大学出身で、歳も一緒なんです」と言われて

「え!じゃあ、◯◯知っていますか?」と言うことなどないし、

ましてや近い偏差値帯の駒澤大学や専修大学の卒業生に共通の知り合いがいるかどうか探ることなどない。

しかし、早稲田や慶應では当然のように行われる。

共通の知り合いがいる可能性が高いと、これまでの経験で分かっているのである。なぜだろうか。

早稲田や慶應、東大に進学する生徒の高校には偏りがある。

さらに、大学卒業後の就職先も偏っている。

流動性が少ないので知り合いが多くなる。

これらによって共通の知り合いがいる可能性が高くなる。

賢い人の友達は賢いし、賃金の高い会社員の友達は賃金が高いし、普通の人の友達は普通である。不良の友達は不良かもしれない。

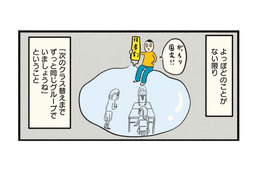

自分の知り合いの中にはいなかった人と知り合ったとき、あるいは、その人の持つ常識に触れたとき、自分のいる世界とは全く異なる世界が存在することに気づく。

そのような機会がなければ他の世界があることにすら気づかない。

だから自分の無知や非常識に気づくためにも、多様な人と出会い、その人の世界に触れることが重要である。

東大の友人のところに同じ幼稚園だった知人から電話があった話を聞いたときも、ぼくたちの知らない世界がまだまだあるのだなと思ったものである。

【こちらも読まれています】▶『地元の女友達から、10年ぶりの電話で「童貞なの?」と聞かれた東大生の話』