「発達障害の子どものうち、実は半数近くがLD(学習障害)を併発している」と主張する医師もいるそうです。それなのに、教育現場での対応はまだ不十分。

中には「なんでこんなこともできないの?」と、平気で言うような先生も少数ですが存在するそうです。勉強の悩みを抱える発達障害の子に、周囲の大人はどのような支援をするとよいのでしょう?

今回は「勉強」をテーマに、実際に特別支援学級で子どもたちと向き合ってきた発達支援コンサルタントの小嶋悠紀さんがどう対応してきたのかをご紹介します。

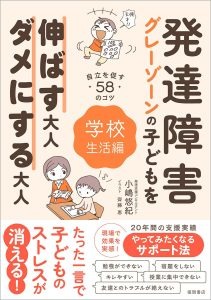

※この記事は『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 学校生活編」』から一部を抜粋・編集してお届けします。

「自分は大丈夫」発達障害の子の自尊心を高める方法の一つは「勉強ができること」。勉強の悩みはLDの可能性も踏まえ対策を

勉強に悩む発達障害の子どもは、LD(Learning Disorder:学習障害)の併発により課題を抱えている可能性があります。文部科学省では、LDを次のように定義しています。

LD(Learning Disorder:学習障害)

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算するといった能力のうち、特定のものの習得やその使用において、著しい困難が生じる状態。

発達障害の子どものうち、実は半数近くがLDを併発していると主張する医師もいます。しかし、日本ではLDを診断できる医師は多くありません。こうした状況が、LD傾向の子どもを苦境に立たせているケースがあります。

LDを併発しているASDの子どもが、勉強でつまずき、怒り出したとします。こうした反応があるとき、ASDの症状の表れの一つとして、些細なことで怒ってしまい、それで勉強ができないのだと判断されることも多いのです。

しかし、その子はLDによって勉強がうまくできず、かつASDもあるために、怒り出していると考えるべきではないでしょうか。発達障害、もしくはグレーゾーンと診断を受けている子どもが勉強で悩むときには、常にLDの併発について考えてみることが必要なのです。

こんなにも課題が顕著になるLDですが、教育の現場で、LDの発見と対応は充分と言えません。

「なんでこんなこともできないの?」と、平気で言うような先生も少数ですが存在します。勉強ができない子どもの苦しさを、理解できないのです。

子どもにとって、自尊心を高められる最適な方法の一つは「勉強ができる」ことです。「勉強ができる」というわかりやすい事実は自尊感情を高め、それだけで「自分は大丈夫」と思えて、心に大きな安心感をもたらします。そんな安心感を発達障害の子どもにも持ってもらいたいと思っています。

そのためには、大人のきめ細かなサポートが必要なのです。学習障害の支援は、発達障害支援の本丸と言っていいでしょう。

勉強ができなかったASDの子。急に勉強に「覚醒」、進学校で生徒会長に! 小3から促しつづけたこととは?

〈子どもがこんなとき、どうする?〉

■ケース■ 「問題を解けないとすぐにあきらめる」

✖ダメにする大人……「あきらめずにやれば、できるようになるよ」とはげます

〇伸ばす!大人……少ない問題量にし、「1問できた!」を繰り返す

勉強がわからないと、すぐにあきらめて、「やらない」という選択をする子どもがいます。これを繰り返してしまうと、あきらめる習慣が付きます。この「あきらめ癖」が、子どもの将来を大きく左右します。

あきらめる習慣を付けさせないためには、問題量を減らし、1問でもできたら、「えらいね!」と褒めることです。大人のサポートを受け、子どもが「1問でも解くことができた」という達成感を得ることが大切です。それを細かく繰り返していきます。

あきらめそうになっても、「ここまではがんばってみようよ」と大人が促しましょう。「実際やってみたらできた」という経験を積み重ねていくことが、子どもの成長へつながります。

特別支援学級にいた教え子の一人は、ASDで自閉傾向が強く、勉強をまったくしようとしませんでした。「1問でもいいから解いてみようよ」と促すことを、私は小学3年生から卒業まで続けました。

彼は中学校に入学すると急に勉強に覚醒し、県内でも有数の進学校に合格しました。高校では、生徒会長にも就いたそうです。

これは極端な事例ですが、あきらめる習慣をつけさせず、かといって無理強いもせず、大人も一緒になって小さな努力を続けていくことが大事です。それが明るい将来への可能性となっていきます。

「できないところを補う教育」は過去のもの。これからは「得意を伸ばす」ことでカバーする時代

〈子どもがこんなとき、どうする?〉

■ケース■ 「特定の教科ばかり勉強する」

✖ダメにする大人……「どの教科も同じように勉強しようね」と言う

〇伸ばす!大人……そのまま好きな教科を徹底的にやらせる

これまでの特別支援教育は、子どものできないところをできるように補う教育でした。いわば「どれもできる子ども」にするのが目標だったのです。

しかし、現在ではこうした考え方は見直されています。発達障害の子どもは、できないことに注目するよりも、できること、好きなことに注目して伸ばすほうがはるかに安定するからです。

「あなたの得意はこれだね」と認めて、それを積極的に伸ばしていきましょう。

従来の支援法よりも、子どもの可能性を見出しやすくなります。

ただし、「この子はギフテッド(特定の分野で平均より著しく高い知的能力を持つ子ども)だ」などと、子どもを持ちあげてはダメです。「ギフテッド」は聞こえのよい言葉なので、不都合な部分へ目を向けにくくなってしまいます。

一般的な教育現場では、原則として子どもの能力に優劣をつけて指導や支援をしません。しかし、優劣ではなく、それぞれの子どものパーソナリティや個性に合わせた支援は必要です。

得意を伸ばしていくことで、自然と不得意な部分も徐々に伸びていく子どもたち、得意で不得意な部分をカバーする子どもたちを、私は本当にたくさんみてきました。子どもの得意分野を伸ばしてあげることに、よりフォーカスしていくことが大切ですね。

★【関連記事】では「宿題」「忘れ物」をテーマに、実際に子どもたちと向き合ってきた、発達支援コンサルタントの小嶋悠紀さんがどう対応してきたのかご紹介しています。

>>>関連記事:【「発達障害の子」が苦手な「宿題」「忘れ物」問題。解決法が意外すぎた!】「宿題やった?」としつこく聞くより、よほど効果的な「入口支援」とは?

■BOOK:『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 学校生活編」』小嶋悠紀・著

■著者:小嶋悠紀 (こじま・ゆうき)

発達支援コンサルタント、株式会社RIDGE SPECIAL EDUCATION WORKS 代表取締役、特別支援教育総合WEB マガジン「ささエる」編集長。

1982 年、長野県生まれ。信州大学教育学部を卒業後、長野県内で小学校の教員を務めながら、特別支援教育の技術などをテーマとする講演を全国で実施。特別支援学級担任・特別支援教育コーディネーターとして、発達理論・科学的知見に基づいた発達支援を10年以上行い、2023 年4月より独立。これまで延べ3000人の子どもの支援に関わる。直接的な支援のみならず、教育技術研究所との共同による発達支援製品開発、各都道府県・市町村の教

育委員会や生徒へのセミナー・研修・講演会、Web 連載、メディア出演などでも活躍。

著書に『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』(徳間書店)、『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた声かけ・接し方大全』(講談社)などがある。