この「不登校の答え合わせ」は、登校に困難を抱えた経験がある方に、今だから語れる思いをお聞きするインタビューシリーズ。いまや40万人にのぼるともいわれる不登校児童生徒当事者や、それを見守る大人たちにとってのヒントを探ります。

「番外編」として、入学・進級を迎えたこの時期に急増する「登校渋り」や「不登校」への対応法を、専門家にお聞きしています。解説は、不登校・発達障害の児童生徒を中心とした個別学習指導に20年以上携わる、公認心理師の植木希恵さん。一生懸命で頑張り屋な親ほど陥りやすい「初期対応の誤解」について、アドバイスをいただきます。

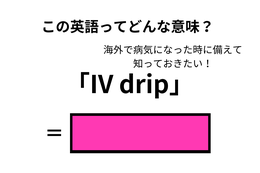

今回は「行きたくないと言われたら、まずは『原因』を特定すべし!」という誤解について紐解いています。「行きたくない理由が語れない子どもとの向き合い方」について考えていきましょう。

◀◀関連記事を読む

『「学校に行きたくない!」に「なんで?」と聞き返すのが、ナンセンスな理由とは。不登校家庭を20年以上指導してきて、見えてきたこと【公認心理師が解説】』

【不登校の答え合わせ|学校との連携編】

その子どもの言葉、感情と一致していないかも。何気ない一言をほぐしていくと、ヒントが見えてくる

shutterstock

登校渋りや欠席が始まって少し経つと、原因とまではいかずとも、自分の感情や状況を少しずつ話す子もいます。親側は「その言葉を観察し、分解する視点」を持つようにしましょう。

たとえば、私が非常に気を付けているのは、子どもが発する「面倒くさい」という言葉です。

我が子に「学校も勉強も面倒なんだよね」と言われたら、親は「もうちょっと頑張りなさいよ!」「甘い!」と思いがちですよね。ところが、その中身をじっくりほぐしてみると、以下のような困りごとが含まれている場合が、多々あるのです。

- 手順がわからない

- 今までやったことがないから見通しがつかない

- 自分1人で考えるには、キャパシティ/情報量/考える力が足りない

このように、言葉を分解するひと手間を意識すると、課題にアプローチするための様々なヒントが見えてくるかもしれません。

他にも、「友達付き合いがいやだ」という訴えがあったとしたら、以下のように組み合わせやパターンを確認していくのもいいですね。

- どの友達なのか

- どのタイミングなのか

- 周りに誰かいるときなのか、いないときなのか

shutterstock

特に、年齢が低い子や、ネガティブな感情を受け止めてもらいにくい環境で過ごした子にしばしば見られるのが、本意とは別の言葉で表現するケース。語彙や発達の発展途上で、「自分の感情に上手なラベルを付けられない」のが、一つの理由です。そんな時は「それは“怖い”ってことだよ」と、感情に名前を付ける手助けをしてあげましょう。自分の感情を子どもが適切に表現できるようになれば、相互理解の質はグンと上がるはずです。

先生に求めるのは「対策」でなくてもいい。「行きたくない」原因が分からないなら、「観察」を求めるだけでも効果的

shutterstock

では、「理由がわからない状況で、学校とはどのように連携を取っていくか」についても考えてみましょう。

私が主宰する個別指導に通う親御さんにおすすめしているのは、先生に「観察課題」を与える――つまり「お忙しいとは思いますが、我が子の様子を観察してもらえませんか?」とお願いするという方法です。

大人たちは「行動の先に、わかりやすい結果を出さねばならない」という脅迫観念に駆られがち。先生も「教室で必要な配慮は?」「何をどれくらい頑張らせるか?」などの答えをすぐに求めようとします。でも、その前に「うまくいく/いかない」「調子がいい/悪くなる」といったパターンを探すと違ったものが見えてくることがあります。

私は中学で講師として教壇に立っていましたが、先生の多くは子どもの様子や変化を日頃からかなりよく見ています。ですから、「注意深く観察してください」というのは、日常の延長線にある行為。例外的な負担を強いるお願いではありません。

shutterstock

観察に協力してもらう際は、以下のような点に注目してもらうと効果的です。

- 元気そうなのは、誰と話している(いない)時?/何をしている(いない)とき?

- 先生が指示を出した時は、どんな様子?(指示の種類によって、反応に傾向がある?)

- 何時間目まで元気で、何時間目頃から頑張りにくそう?

- うまくやれているのはどんなこと?

ポイントは、「うまくいっているケース」にも注目してもらうこと。観察するうちに先生が自ら気づきを得て、「できそうなこと」「気を付けるべきこと」のアイデアが浮かんだり、コミュニケーションの勘所が掴める場合も。家庭と学校、それぞれの様子を答え合わせするうちに、ケアや配慮のヒントが見えてくるケースは多いです。

先生への信頼感が薄い場合は、第三者に関わってもらうという方法も

とはいえ、相性によっては「この先生とはコミュニケーションが滞る」と感じる時もあるでしょう。ここで絶対に避けてほしいのは、親が気持ちをこじらせないこと。親が学校や先生に抱く不信感は、子どもにも伝わります。諦めず信頼構築にトライし続けるために、以下の2つのテクニックを参考にしてみてください。

▼テクニック モヤモヤしたらすぐに聞く

shutterstock

「子どもが困っている」と伝えても、先生は「元気ですよ」と答える――そんなすれ違いで、たちまち学校への信頼が崩れていく家庭をたくさん見てきました。先生からの言葉や反応にモヤモヤした時は、保護者の胸の内で勝手に想像や解釈を膨らませるのではなく、なるべく早めにすぐに真意を聞くのがおすすめです。

- 「先生がおっしゃった○○は、△△ということですかね?」

- 「私から見ると、特に~~の時につらそうに思えるのですが、そういう時も元気ですか?」

ポイントとして意識しておくべきは、否定や主張ではなく、「確認」の視点。想像は脇に置いて、互いの事実同士をすり合わせると、勘違いが判明したり、杞憂に過ぎないと気づいたりすることは非常に多いですよ。

▼テクニック 第三者に間に入ってもらう

shutterstock

保護者と先生で行き詰まりがちなら、第三者に同席してもらうのも効果的です。たとえば、スクールカウンセラーや自治体のカウンセラー、発達障害があるお子さんの場合は放課後デイサービスの先生など……。

「私1人だと、伝えたい情報やお聞きした内容を忘れてしまうことがあるので、○○さんに同席をお願いしてもいいですか?」と交渉してみてはどうでしょう。私や保護者がそういったお願いをした時に、学校の先生に断られたケースはありません。

親御さんだけで頑張らなくても大丈夫。早めに誰かの力を借りた方が、事がうまく進む場合も多いですよ。

理由はわからないまま、登校を再開できるケースも。大切なのは、子どもが「自分自身の人生を生きる」こと

shutterstock

理由がわからないまま、「学校に行きたくない」と訴える我が子に向き合うのは、非常に不安ですよね。行けるようになる根拠が見えず、「このまま改善しないのでは?」と心配になるかもしれません。ところが、理由がわからなくても、最終的に登校渋りや不登校が改善するケースもたくさんあります。

たとえば、私の友人の話。ある日、子どもが突然学校に行かなくなり、それはなぜなのか?我が子が何を考えているか?……全くわからない。そこで友人は、とりあえず子どもと一緒に過ごす時間を増やしたのだそう。それまで別々に済ませていた朝食を、家族全員でとり始めたら、やがて学校に行くようになったのだとか。

子どもが学校に行きたくなかった理由も、朝食を変えたから学校に行けるようになったのかも、最後まで不明なままです。でもこのように、「自然発生的に起きて収まるケース」が世の中にはたくさんあるのもまた、事実なんですよね。

shutterstock

多くの不登校の生徒さんと接してつくづく感じるのは、登校渋り・不登校対応においては、理由を明確に把握することではなく、「その子が抱く課題」と向き合い、(学校以外の場も含めて)どこで・どんな方法でその課題をクリアしていくかを考えることが本質的なポイントだということ。その先に、「学校に行く」、あるいは「学校ではない場で生きる」という決断……つまりは「自分の人生を生き始める未来」が待っているのだと思います。

関連記事『「学校に行きたくない!」に「なんで?」と聞き返すのが、ナンセンスな理由とは。不登校家庭を20年以上指導してきて、見えてきたこと【公認心理師が解説】』でもお伝えした通り、「登校渋り・不登校」は、親ではなく、子ども本人の課題です。「親が解決してあげる」というおこがましい考え方は手放して、自らの課題に向き合う子どもを信じ、見守りながら、時が満ちるのを待ってあげたいですね。

《解説》

植木希恵(うえき・きえ)

不登校・発達障害専門個別学習指導 きらぼし学舎代表・公認心理師。カウンセリングルーム勤務や中学校の非常勤講師を経て、「不登校・発達障害傾向の子ども専門家庭教師」として独立。2014年、広島市で「きらぼし学舎」を開業。「心理カウンセリング✕学習」というスタイルで多くの生徒、保護者とセッションを20年以上続けている。2018年からは、母親に子育ての視点を提供する「お母さんのための心理学Web講座」を開講。「子どもの見方が変わった」「子どもへの接し方、言葉のかけ方が変わってきた」と評判を呼び、現在は毎期100人以上の受講生を誇る。2023年、自著「おうち学習サポート大全」(主婦の友社)を上梓。