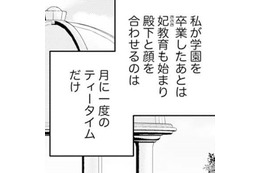

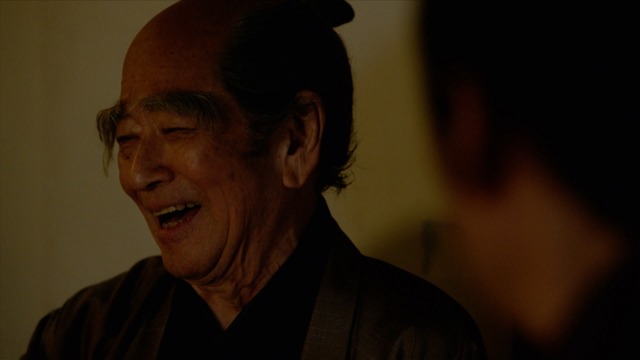

*TOP画像/松平武元(石坂浩二) 大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」)15話(4月13日放送)より(C)NHK

「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」ファンのみなさんが本作をより深く理解し、楽しめるように、40代50代働く女性の目線で毎話、作品の背景を深掘り解説していきます。今回は江戸時代における「老後の暮らし」について見ていきましょう。

江戸時代における人間の平均寿命は30歳代だが…

江戸時代における人間の平均寿命は男性は30歳くらい、女性は35歳くらいといわれています。ただし、この平均寿命には乳幼児死亡率の高さが影響しています。親は子どもが5~7歳頃にならないと、我が子が大人になれるという自信をもつことはできませんでした。この点を考慮すると、乳幼児期を乗り切った人に限定した平均寿命はもう少し長かったといえるでしょう。

ちなみに、蔦屋重三郎は48歳、徳川家治は50歳、田沼意次は70歳、北尾重政は82歳、葛飾北斎は90歳でこの世を去りました。また、80歳以上になっても役職アリの旗本に就いていた人は珍しくなく、林奉公・井上元七郎は99歳になっても現職に就いていました。

江戸時代における定年制度。武士の定年は70歳が目安

今の日本では65歳から年金をもらう人が多いといわれていますよね。しかし、年金の少なさや将来への不安から65歳以降も働き続ける人は少なくありません。

内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業率は65~69歳が53.5%、70~74歳が34.5%、75歳以上が11.5%となっています。ちなみに、60~64歳は15~64歳の項目に含まれており、現役世代とみなされていると読み取れます。

江戸時代において武士には定年制度はないようなもので、旗本の中には80歳以上の現役もいました。江戸時代の各藩に仕えた武士(藩士)については希望すれば“生涯現役”も可能でしたが、70歳が定年の目安だったようです。例えば、会津藩では藩士から隠居願を受理してもらえるのは原則70歳以上。しかし、体調不良や老衰などの事情があれば、70歳よりも前に隠居できました。また、50歳以上であれば病欠届の提出から5カ月以上経過していれば、隠居届が受理されるなどの配慮がありました。

ただし、当時の雇用環境は現代とは大きく異なります。戦がない平和な時代であったため、武士が実際に働く機会はさほどありませんでした。また、現代であれば給与が支給される限り仕事がなくても職場に出向き、決まった時間過ごすものですが、当時は仕事がない日は休み、その日の仕事が終われば帰れました。

なお、藩によって細やかな規定はあるものの、60~70歳で隠居すれば、隠居料や褒美をもらえました。現代でいうところの“退職金”ですね。

庶民には武士のような制度はないが…60歳になる前に隠居したいのは今も昔も同じ!?

庶民の場合、何歳まで働くかは経済状況や家の状況によって変わってきます。農村部における老後の暮らし方には次のタイプがあります。

・隠居分家

長男に家を譲り、次男以下の子どもや妻を連れて出て行かなければならない。長男から支援を受けられることもあるが、家族の生活費を稼がなければならない場合もある。

・同居隠居

跡取り息子が働いてくれるため働く必要はない。同居隠居を開始する年齢は60歳以上が多い。

・無隠居

家長が老衰や病気などで働けなくなれば、跡取り息子が生活費を稼ぐ。ただし、家長は一家の長として家族をまとめる権利を保有したまま。

また、商人については60歳を前に隠居するのが理想と考えられていました。商人の中には一儲けして若いうちに隠居する人(現代でいうところのFIRE?)、子どもが一人前になって老いる前にリタイアする人もいました。

庶民は60歳代、70歳代になっても隠居料や褒美はもらえないため働き続ける、もしくは長男(や家族)が稼いだお金で生活するのが一般的でした。

江戸時代は家族やご近所さんが身寄りのない高齢者の面倒を見ていた!

近年においては配偶者の親どころか、自分の親についても”老後を背負うのはイヤ”という声も少なからず聞こえてきます。また、叔父や叔母となれば、さらにこうした声は強まるよう…。

一方、江戸時代は援助してくれる子どももお金もなく、働ける状態にない高齢者の面倒は、親戚がみていました。遠い親戚であっても”家族の構成員”という意識が強かったため、身内に独居老人がいれば当然のこととしてお世話をしていました。

面倒をみてくれる親戚がいない人については近所の人が面倒をみていました。例えば、長屋は各世帯がそれぞれ部屋を持っていたものの、井戸やトイレなどは共有で、長屋全体が一つの家のようなもの。相互扶助の精神が強かったため、一人寂しく、不自由な生活している高齢者がいれば声をかけ、面倒をみていました。

本編では、江戸時代の「老後の暮らし」や隠居のかたちについてお届けしました。

▶▶「毒入り手袋」で家基が急死。揺れる江戸と、進み始めた蔦重の夢は【NHK大河『べらぼう』第15回】

では、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」)15話(4月13日放送)の内容を深堀りします。

参考資料

安藤優一郎『江戸時代はアンダーグラウンド』彩図社 2024年

﨑井将之『武士の介護休暇 日本は老いと介護にどう向きあってきたか』河出書房新社 2024年

後藤忠弘「江戸時代のくらしとご隠居パワー」『茨城大学生涯学習教育研究センター報告』(6) 茨城大学、2004年3月、25-32頁

内閣府「令和6年版高齢社会白書」

永井義男、鈴木あつよ『江戸時代を知る、楽しむ』Gakken 2024年