こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。

私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。

1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。

【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】

お盆が明けると、少しずつ秋の気配を感じます

お盆の期間を越えて、ベタッとした湿度が少しずつ抜け始めていますね。昼間の太陽の陽射しはまだまだ強いものの、朝晩は気温が少し低く感じられるように。“過ごしやすく”感じられる気温になるまであと少し。夏の間頑張り続けた“脾”の機能のバランスを健やかに保ってあげてくださいね。

涼しい空気を感じられるようになると過ごしやすくなるのですが…脾の機能は夏の暑さと苦手な湿度に耐えながら消化作用を続けてきました。突然涼しい空気を感じると、これまでと対応が異なってくるのでバランスを崩しやすくなってしまいます。夏の終わりから秋の初めにかけては、やっぱり脾の機能のコンディション調整に重点を置いていただきたいです。脾の働きを健やかに整えてくれる方法のひとつとして「黄色の食材」がおススメです。

脾をいたわってくれる「黄色い食材」を大切に。もちきび+とうもろこしを入れて

“脾の機能にうれしい食材”でおススメなのは、もちきび、とうもろこし、豆乳、いか、れんこん、じゃがいも、ゴーヤなどが挙がります。

これらの“脾の機能にうれしい食材”を使ったおススメレシピの1つ目は「とうもろこし入りもちきび豆腐」です。最近スーパーでも少しずつ目にすることが出来る店舗も増えてきた“もちきび”。白米に混ぜて炊く以外の食べ方をレシピにしてみました。

作り方は、まず“もちきび”を炊きます。炊飯器にもちきびと、分量の1.5倍量の水を入れてやわらかめに炊きます。

このもちきび(大さじ3:約75g)をボウルに入れて、蒸したとうもろこし(1/2本分の粒)・豆乳(200ml)・片栗粉(大さじ3)・鶏ガラ粉末(大さじ1/2)とよく混ぜ合わせます。これを鍋に移して、弱火で加熱しながらかき混ぜます。生地がまとまってきたら火から下ろし、バットに移してラップを密着させるようにかけて冷蔵庫で1時間ほど固まるまで冷やします。

トッピングに“クコ生姜”を作ります。クコは水でもどした後、みじん切りにします。生姜は皮をむいた後、すりおろします。これをボウルで混ぜ合わせて、もちきび豆腐を食べる際にトッピングします。お好みでしょうゆを少しかけるのもおススメです。クコの甘みと生姜の辛みが良い塩梅で、もちきび・とうもろこしの甘みを引き立ててくれます。

穀物の中で「雑穀」として分類されるもちきびですが「気を補って、消化機能を健やかにする」働きが期待できるほど、身体にとっては嬉しい効能を持つ穀物です。一緒に合わせたとうもろこし・豆乳は、ともに「身体にこもった熱を冷まし、消化機能を促進する」働きが期待できます。夏から秋にかけて暑さはまだ続く中、胃腸のコンディションがすぐれない時季におススメの「自然の甘みが感じられる黄色の食材」を使ったレシピです。

もちきびをゴーヤに詰めて焼いてみると!

2つ目も脾の機能を補うレシピとして「ゴーヤ詰めのもちきびいか餅」を紹介します。もちきびに蒸したじゃがいもと夏の体力を取り戻すいかを合せて、輪切りのゴーヤに詰めて焼いてみました。いかは種類によって旬の季節が異なりますが、夏の間は剣先いか(あかいか)が旬。釣り船に乗って夜通しでいか釣りをしていたのを思い出してレシピにしました。

作り方は、まず“もちきび餅”を作ります。先ほど炊いたもちきび(大さじ2:約50g)に蒸したじゃがいも(1個:約150g)・5mm角に切ったれんこん・1cm角に切ったいか・小麦粉(大さじ2)・しょうゆ(大さじ2)・みそ(大さじ2)・きび砂糖(大さじ1)合わせて混ぜ合わせます。1cm厚に切ったゴーヤの種・ワタを取り除き、内面に片栗粉をつけた後、“もちきび餅”を詰めます。ごま油をひいたフライパンで両面に焦げ目がつく程度に焼いたら、少量のお湯を入れてフタをして1分ほど蒸し焼きにしたら出来上がりです。

先ほど紹介したように、もちきびは「気を補って、消化機能を健やかにする」働きが期待できるほど、身体にとっては嬉しい効能を持つ穀物です。これに「血と潤いを補って、消化機能を健やかにする」働きが期待できるいか、「気を補って、消化機能を健やかにする」働きが期待できるじゃがいも、「消化機能を健やかにして食欲を促す」働きが期待できるれんこんを合せた“もちきびいか餅”が、汗で失われた気と陰液(=血と津液)を補いながら消化作用の脾の機能にも働きかけてくれることを願ってレシピにしてみました。

もちきびいか餅だけだと焼いた際に形崩れが起きてしまうので、「心の熱を取り除き、胃の働きを正常にする」働きが期待できるゴーヤに詰めてみました。心の熱が取り除かれることで「夏の不眠」の悩みにもアプローチできると幸いです。

朝顔はもともと薬として日本に入ってきたそうです

小学生の夏休みの後半になると花を咲かせてくれる朝顔。朝顔はもともと、その種が「牽牛子(けんごし)」という生薬として日本に入って来たのですが、下剤効果が強すぎて日本人にはなじまなかったそうです。その花があまりにもきれいに咲くので、いつのまにか観賞用として花を楽しむようになったそうです。そんな経緯があって、今では小学生の夏の観察日記の定番になったのですね。

そろそろ涼しい風が吹き始めるでしょうか。少しずつ秋のお話に移りたいですね。

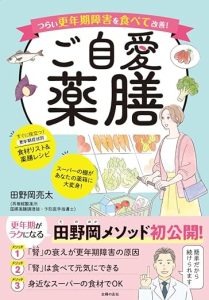

じわじわと人気…「田野岡メソッド」は書籍でもご覧いただけます!

「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?

日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。

田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!