こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。

私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。

1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。

【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】

いよいよ、夏の土用に入ります。そして大暑(たいしょ)は夏の真っ盛り!

7月19日から夏土用に入りました。土用とは「次の季節への準備」の期間で、春夏秋冬に季節が移る直前の約18日間がその期間にあたります。

夏の土用とは、「夏が終わって秋に入るので、その準備をしましょうね」という意味合いの期間です。“大暑”は暑さのピーク、夏の最終ラウンド。太陽の強い陽射しが照り付けて、陽炎がゆらゆらするような時期です。

人間は自然の一員なので、人間を取り巻いている“自然”も本来は心地よいものです。身体に心地よさをもたらしてくれる風(かぜ)、身体をほどよく温めてくれる熱(ねつ)、乾燥が気になるぐらい乾いている時に身体を潤してくれる湿(しつ)など…です。

ただ、外気も程度が過ぎてしまうと身体にとって負担となる良くないものになってしまいます。外気が強すぎて身体に少し悪い影響を及ぼしてしまう…それを中医学では“外邪(がいじゃ)”と呼んでいます。

大暑は暑さのピークで、外気の「熱」も勢いがピークになる頃です。暑い季節の熱風という外邪を逆手にとり、それを心地よいものに活用したのが納涼文化のひとつである“風鈴”ですね。昔からこの時期は熱いので、自然界にある力を身体の納涼に活用できるように…風鈴で耳から涼感を得たり、水辺の風にあたって涼をとったり。自然とともに生きている自分たちをより心地よくする工夫の結実、これは立派な養生ですね。

夏土用のころに、身体にはどんなことが起きている? 鍵は「脾」にありました

さて、7月19日からの夏土用は夏が終わり、秋への変化の時期。夏の身体のままだと、秋になったときに不調が起きます。いまここでシフトチェンジしましょうという頃合いです。

暑い夏は“炎熱”の性質の“心(しん)”の機能が活発に働きたくなる季節でした。心は、中医学で脳をあらわす“神(しん)”とも関りが強いので、心が疲れてしまうと神にも影響が生じます。神への影響は…眠れないという形で身体がご本人様(=自分)にメッセージを送ってきます。

また、土用は“変化”の季節とお伝えしております。“変化”を好む性質は“脾(ひ)”の機能。食べた物を消化する働きを担っています。「次の季節のために頑張って消化して栄養を摂り込むよ!」と意気込んでいるのですが、脾の機能はベタッとした湿度を嫌います。暑くて水分ばかり摂っていると、脾の湿度は…かなり高いのではないでしょうか。

それと、脾の機能を含めて五臓は熱エネルギーで動いています。かき氷・冷水・キンキンに冷えたビール…脾がなかなか働きにくい条件がそろいがちですね。「季節の変化に合わせて身体を整える約18日間」と定義されている土用期間、この「脾の機能」をいたわることに気遣ってみませんか。

夏土用、いま食べるべき「脾の機能にうれしい食材」って?意外にも「コレ」でした

夏から秋への変化の期間、夏土用。夏の影響でバランスを崩しやすいのは“心・神”と“脾”の機能ですが、“土用”ですので「変化」を担う“脾”の機能への意識を特に高めてみましょう。

“脾”の機能は、「変化の季節に働きたくなる性質」で「暑さをまとった湿気や冷たい飲み物の影響で活動しにくくなりやすい消化機能」とも表現できます。食べたものを消化する機能ですので、「脾の機能にうれしい食材」を意識した献立で身体に摂り入れるのも一つの方法です。

まず“脾の機能にうれしい食材”でおススメなのは、じゃがいも、なつめ、れんこん、とうもろこし、ねぎ、豆板醤などが挙がります。

これらの“脾の機能にうれしい食材”を使ったおススメレシピの1つ目は「鶏レバーパテのなつめタレ照焼き重」です。細かく刻んでペースト状にした鶏レバーを、なつめを使ったタレで照焼きにしてお重のごはんに乗せてみました。

土用というと「土用の丑の日のうなぎ」が頭に浮かびます。うなぎは身体に摂り込むとパワーの源になりますが、消化にパワーを必要とする脂分も併せ持つため、脾の機能が少しバテ気味だと上手く消化できないことも懸念されます。

鶏レバーは、うなぎと同様に「心気を夜間に包み込む腎の精」を補う働きが期待できる食材ですので、脾におススメ食材のじゃがいも・れんこんと一緒にしてレシピにしてみました。

少し西洋学的な説明となり恐縮ですが、鶏レバーにもうなぎにも含まれている有用成分はビタミンA。鶏レバーにもうなぎに引けを取らない含有量があるとのことです。鶏肉は身体を温める性質でもあるので、バテ気味の身体(=気虚)には嬉しい食材ですね。「暑くて食欲がなくて…」と感じていらっしゃる方は、まずは鶏レバーを手に取ってみて、食欲の調子が整い次第「うなぎ」にチャレンジいただけると良いかと思います。

作り方は、まず“照焼きタレ”を作ります。水300mlに種を取ったなつめを入れて30分放置した後、中火で10分煮出します。なつめを取り出したら、酒(大さじ4)・しょうゆ(大さじ4)・みりん(大さじ4)・きび砂糖(大さじ2)を加えて沸騰させます。木べらで混ぜて、とろみが出てきたら火を止めて出来上がりです。

次に鶏レバーパテの薄焼きです。レバーは沸騰したお湯にくぐらせた後、血の塊を取り除いてペースト状にします。ボウルにペースト状の鶏レバーを入れて、すりおろした生姜(大さじ1.5)・蒸してマッシュしたじゃがいも(1個分)・みじん切りにしたれんこん(1/2個分)を合せ、薄力粉(大さじ2)を加えて混ぜ合わせ、鶏レバーパテにします。きゅうりはヘタを取ってピーラーで薄切りにして、片栗粉を薄くまぶして鶏レバーパテを乗せます。これを鶏レバーパテの面を下にしてフライパンで焼き、ひっくり返してきゅうりの面にも焼き色がついたら、照焼きタレを絡めます。お重によそった白ごはんに鶏レバーパテの照焼きを乗せたら完成です。

旬は偉大。もうひとつ「夏におなじみのこの食材」だって、脾の機能を補ってくれる!

2つ目も脾の機能を補うレシピとして「とうもろこしとねぎの豆板醬炒め」を紹介します。とうもろこしの甘みと、ねぎの甘み、少量の豆板醤の辛みが甘みを引き立てて、コクと滋味の深い豚肉でパワーが得られるレシピです。

作り方は、とうもろこしを皮つきのまま10分間蒸した後、皮をむいて5cm幅の輪切りにします。それを4つ割りにします。ねぎは4cm幅、豚肉は一口大に切ります。フライパンを熱して、豚肉・ねぎ・とうもろこしの順に炒め、オイスターソース(大さじ2)・豆板醤(大さじ1)・コチュジャン(大さじ1)を加えて、全体に味がなじんだら完成です。

“脾の機能にうれしい食材”のとうもろこしは「身体の熱を取り除いて、消化機能を促す」ことが期待でき、ねぎは「飲食物の消化を促して食欲を促進する」働きかけが期待できます。2つの消化機能への働きかけに、「身体の熱を取り除いて消化機能を促進する」豆板醤を絡めるので、消化作用の脾の働きにとっては嬉しい組合せです。辛みが強いと脾にとってダメージとなるかもしれないのでマイルドな辛さのコチュジャンを加えてみました。

豚肉は「身体の水分を補い、夜間に心の気を包む腎の精」を補う働きが期待でき、オイスターソースは「身体の水分を補って、心神の精神不安を取り除く」ことが期待できます。どちらも夏の影響でバランスを崩しやすいのは“心・神”への働きかけが期待できるので、夏場の不眠にはおススメの食材です。

豚肉のかわりに牡蠣、卵、ホタテを入れても良いです。ねぎには種類がいくつかあるようですが…お近くのスーパーで手に入りやすいもので大丈夫です。ねぎには身体表面での発散作用もあります。残暑のベタッとした空気が肌にまとわりつくのが気になる時にはおススメの食材です。

季節が少しずつ移っています

再春館ヒルトップへの通勤途中の畑に、サトイモの葉を見かけるようになりました。

サトイモは身体の中で「消化機能を助ける」「固まったモノを解きほぐす」という働きの性質があります。夏の暑さの影響を受けてしまった消化機能に働きかけて、身体のどこかで詰まってしまった固まりを解きほぐす。そんなサトイモが、葉っぱを大きく広げて秋の収穫の準備をせっせと行っている…毎年畑で見かける度に「そろそろ秋が近づいているのだな…」と感じたりします。

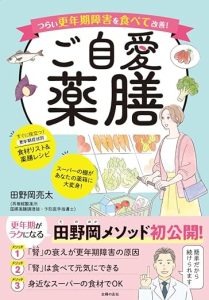

連載中の「田野岡メソッド」が書籍になりました!

「身近にある旬の食べ物が、いちばんのご自愛です!」 田野岡メソッド連載で繰り返し語られるこのメッセージが、1冊の書籍にまとまりました。近所のスーパーで手に入る身近な食材を使い、更年期をはじめとする女性の不調を軽減する「薬膳」を日常化しませんか?

日本の漢方では「その症状に処方する漢方薬」が機械的に決められていますが、本来の中医学では症状と原因は人それぞれと捉えます。それに合わせた効果的な食事を「薬膳」とし、食で養生するのが基本なのです。

田野岡メソッドに触れると、スーパーの棚が「薬効の宝庫」に見えてきますよ!