この「不登校の答え合わせ」は、登校に困難を抱えた経験がある方に、今だから語れる思いをお聞きするインタビューシリーズ。いまや40万人にのぼるともいわれる不登校児童生徒当事者や、それを見守る大人たちにとってのヒントを探ります。

「番外編」として、入学・進級を迎えたこの時期に急増する「登校渋り」や「不登校」への対応法を、専門家にお聞きしています。解説は、不登校・発達障害の児童生徒を中心とした個別学習指導に20年以上携わる、公認心理師の植木希恵さん。一生懸命で頑張り屋な親ほど陥りやすい「初期対応の誤解」についてアドバイスをいただきます。

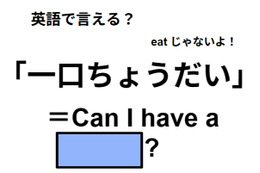

「1日休ませると、休みグセがつくのでは?」という誤解を紐解いています。関連記事『「学校に行きたくない」わが子。1日休ませると「休みグセ」がつくのでは?――それは大きな誤解です!【不登校指導歴20年の公認心理師が解説】』では、「まず1日休ませるのは、疲れや傷つきの度合いを見極めるため」という考え方をお聞きしました。今回は、「欠席中の我が子とのコミュニケーション」などについてうかがいます。

◀◀関連記事を読む

『「学校に行きたくない」わが子。1日休ませると「休みグセ」がつくのでは?――それは大きな誤解です!【不登校指導歴20年の公認心理師が解説】』

【不登校の答え合わせ|子どもの本音と大人の都合編】

まずは、本人がセルフモニタリング。コンディションを安心して伝えられる関係を大切に

shutterstock

「まず1日(あるいは数日)休ませて、すぐに回復する疲れなのか、もっと根深い原因があるのかを見極める」という視点をお伝えしました。1日休んで学校に復帰できれば、それで良し。でも、2~3日経っても回復しないときには、具体的にどうしたらよいでしょう?

たとえば、「体を休めれば元気が戻ってくるかと思っていたけれど、3日間経ってどう?」と尋ねてみましょう。「プレッシャーをかけているわけではない」と伝えられるとなお良いですね。「自分で考えたことや、わかったことがあったら教えてね。次にどうしたらいいかを、一緒に考えられるかもしれないから」と言い添えてもいいでしょう。

本人が「少しずつ元気になっている気がするから、もう少し待って」と言う場合は、「じゃあ、また3日後ぐらいに声かけさせてもらうね」と答えて観察を続けます。

shutterstock

一方、子どもが「休んでみたものの、体調が(気分が)変わらない」と答えたり、上記の対応で数日待つことを何度か繰り返したものの、回復の兆しがない場合には、「医療機関にかかる」「メンタル面でのケアやサポートに軸足を移す」といった選択をする必要があるかもしれません。

いずれにしても、「明日は行くって言ったよね?」と脅したり、「お母さんだって大変なんだから」と罪悪感を抱かせたりするような言葉を避けるべきなのは大前提。子どもの本音に親がむりやり蓋をするようでは、真実は何もわからないままになってしまいますよ。

「大人による結論」よりも大切にすべきは、「本人の声」。「子どものニーズ」を確認しながら「周囲の見立て」との接点を探るべし

shutterstock

休み続ける子どもの観察や、学校の様子の聞き取りなどを重ねるうちに、親の頭の中には「学校に行きにくい要因は、○○なのでは……」という仮説が浮かんでくると思います。が、それよりも優先すべきは、「子ども本人のニーズ」です。

風邪などで通院した時を想像してほしいのですが、医師はその人を外側から診ただけで診断を下しませんよね?「家族に体調不良者はいるか」「一番つらいと感じるのはどんな時/症状か」「休めるのか、仕事に行きたいのか」――自覚症状や環境・状況などを聞き取る「診察」を経て、ようやく病名や処方薬を確定させます。

登校渋り・不登校の対応も、それと同じ。診断を下したかの如く、つい大人の見立てありきで動こうとしがちですが……それよりもまずは、「本人が何を感じているか・どうしたいか」の聞き取りが最初の行程であるべきです。

大人と本人の見立てが食い違う場合も大いにありますが、そんな時は本人の見立てを優先させます。なぜなら、「学校に行けないのは、本人の人生の課題である」から。子どもなりに感じた課題こそが、最優先に取り組みたいテーマであるはずです。

shutterstock

私が主宰する個別指導に来る子で、意外と多いのが、 周りから見たらどう考えても「人間関係」に課題があって登校に困難を抱えているのに、本人は「ここでやりたいのは勉強です」と言ってくるケース。親御さんは、「今すべきことを、本人が全く分かっていない!」と嘆きますが、それでも私は、まず勉強に取り組むようにします。その上で、最大のポイントと思われる「人間関係」を作る練習をどこかで折りこめないか考えるのです。

この例の場合は、折を見て「学校の先生にも質問してみる」「みんなで一緒に勉強する」など、「勉強する×人と関わる」タスクを紛れ込ませてみます。もし本人が拒否すれば見送りますし、「やってみたいけれど、どう切り出したらいいのかわからない……」という場合には具体的なシーンを想定して、一緒に声のかけ方を練習したりもします。

本人の言い分を尊重し、ニーズに沿って支援する――そうして初めて、子どもたちは自らの人生に向き合い、次のステップへと足を進められるのです。親としては、一見遠回りでもどかしく感じるかもしれませんが、親の焦りを優先させたところで、結局は「親がこう言うから」と子への負担を増やすだけなのです。

親だって、人生や生活がある。対応可能な範囲を提示しながら、子どもにどうしてほしいか確認を。

shutterstock

とはいえ、休みが続くと、親は困りごとが増えるのも現実ですよね。会社をこれ以上休めない、在宅ワークで集中できない……あるいは、気がかりな我が子が常に家の中にいて、息が詰まるかもしれません。

そんな時は、「○時から○時までは会議があるから、話しかけないで」「○時から1時間外出させてもらいます」など、大人の都合を前提に調整して構いません。「子どもが学校に行けない=がっぷり四つで向き合ってあげなくては」と思い込む親御さんもいるようですが、それはサステナブルな方法ではありませんよね。親が自己犠牲精神全開で行動を選択していくと、余裕がなくなった時に「お母さんは休んであげるんだから!」「こんなにやってあげてるのに!」という思いが見え隠れし、子どもに罪悪感を植え付けかねません。

shutterstock

もちろん、一方的な支配にならないよう、子どもの希望を聞くようにもしましょう。

- ずっと家にいてほしい?むしろ一人の時間がほしい?

- (家にいてほしいなら)同じ部屋がいい?別の部屋にいるのがちょうどいい?

- たくさん話したい?ある程度放っておいてほしい?

- たまには外出したい?家の中で過ごすのが安心?

――返ってきた要望は大切にしつつ、「お母さん/お父さんは全部休めないから、『この日だけは!』という希望はある?」「ずっと一緒にいてほしいと言うけど、何か不安なことがある?/やりたいことはある?」と、その真意を掘り下げながら、親の現実とすり合わせながら着地点を探っていけば大丈夫。

親の都合を伝えるのは、自分勝手でも、愛情不足でもありません。むしろ、子どもの顔色を伺ったり、子どものせいで我慢したりする親の様子を感じ取った子どもは、自らを責めたり、親のために自分の本音を抑圧したりすることも――。親が「自分の人生を大切に生きる」姿を見せれば、子どもも「私も自分の気持ちを大切に生きていいんだ」と思えるようになるはずです。

《解説》

植木希恵(うえき・きえ)

不登校・発達障害専門個別学習指導 きらぼし学舎代表・公認心理師。カウンセリングルーム勤務や中学校の非常勤講師を経て、「不登校・発達障害傾向の子ども専門家庭教師」として独立。2014年、広島市で「きらぼし学舎」を開業。「心理カウンセリング✕学習」というスタイルで多くの生徒、保護者とセッションを20年以上続けている。2018年からは、母親に子育ての視点を提供する「お母さんのための心理学Web講座」を開講。「子どもの見方が変わった」「子どもへの接し方、言葉のかけ方が変わってきた」と評判を呼び、現在は毎期100人以上の受講生を誇る。2023年、自著「おうち学習サポート大全」(主婦の友社)を上梓。