静岡県三島市在住のライター神田未和です。看護師・助産師としてキャリアをスタートし、グローバルヘルスの世界で働いてきました。夫の闘病生活を機にライターに転身し、女性のライフステージに応じた健康支援情報の発信をライフワークとし、執筆活動をしています。

この連載では、思春期のお子さんをもつ親御さんが抱える「子どもの性」に関するリアルな悩みや、その対応策などについての体験談を紹介しています。

誰かの体験談をきくことで、自分では気づかなかった視点に気づき、まるで気心の知れた友人と話した後のように心が軽くなり、「わが家の思春期」に対する対応の糸口が見つかるかもしれません。

今回インタビューを受けてくださったのは、ある地方都市に住む、シングルマザーのNさん(48歳)。発達障害と診断されたお子さんを持ち、平日は会社の事務員、仕事以外の時間に個人事業主として働きながら息子さんの育児に奮闘中です。「ここ10年は地獄でしたが、やっと終わりが見えてきました」と、波瀾万丈な人生と激しめの反抗期に対峙する親の心についてお話ししてくれました。

【思春期こども #4 発達障害と診断&激しめの反抗期 編(第一回:地獄の10年)】

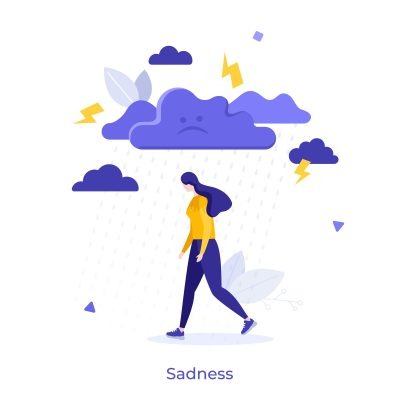

小学校1年生から高校入学までの「地獄のような10年間」

shutterstock.com

―――この10年間を「地獄」のようだったと例えられましたが、どのようなことがあったのでしょうか?

息子は小さな時からトラブルが多く、周囲と違うと感じていました。保育園の頃は、砂場で友達と遊んでいる時におもちゃを取られたから砂をかける、友達の手が当たったから殴る、などのトラブルが絶えませんでした。小学校では、故意ではなく、気遣いが足りないことでのトラブルが続きました。例えば、ブランコから降りる際に動きを止めずに飛び降り、勢いよく動いているブランコが他の人に当たってしまう、といった行動です。

息子は学校の集団生活が合わないようで、小学校入学後、登校を嫌がるようになりました。私が毎朝仕事に行く前に学校まで連れて行くのですが、家に戻ってきてしまい、仕事中に学校からの電話が毎日かかってくる。それを怒ると、息子は家に帰らなくなり、無断外泊や深夜徘徊が始まりました。

―――その頃、学校とはどのように関わられていたのですか?

小学校3、4年生頃に担任の先生に「絶対に特別支援学級に行かせた方が良い」と言われて1年間行きました。息子の小学校には普通級と特別支援級(知的障害)(※1)しかなくて。その支援級の担任は若い講師の方で、発達障害などの知識がなく、息子はいつも学校で怒られていました。そして、私から家でも怒られ…。息子の反抗はそれ以降さらに強くなりました。もっとのびのびと育ててあげられればよかったのですが…。

発達障害の子を見てくれる特別支援級(自閉症・情緒障害)は、自宅から離れた隣学区の小学校にしかありません。そこに行ければよかったのですが、親の送迎が必要で、子どもだけのバス通学もダメでした。頼れる人はいないので、時間をつくるために正社員からパートになることを考えましたが、正社員に戻るのが難しいと思いやめました。

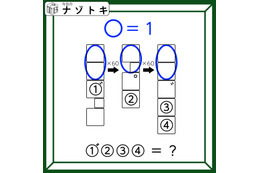

※1:特別支援学級の種類は7種類(弱視、難聴、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、言語障害、自閉症・情緒障害)。ただし、特別支援学級がない学校もあり、ある学校でも、この7種類すべての学級を設置しているわけではない。

―――発達障害の診断を受けたのはいつ頃だったのでしょうか?

小学校3、4年生頃に息子が児童相談所(児相)に一時保護された時です。そこに病院の医師が在籍していて、「 自閉スペクトラム症(ASD)」と「注意欠如・多動症(ADHD)」と診断されました。ショックでしたが、「やっぱりそうか」とも感じました。振り返ると、早くわかった方が適切な支援ができるので、診断を受けてよかったです。母親が受け入れられず、診断を受けていない子は意外と多く、グレーゾーンにいる子は少なくないと思います。児相との面談や児相に息子を預けることもしましたが、状況は大きく変わりませんでした。助けて欲しくて、限界を感じて子どもを預けたくても、平日の指定された時間にしか面談ができないため、働いている私には次第に通うことが難しくなりました。

中学校に入っても深夜徘徊は続き、私が「帰ってこないなら家に入れない」と家の鍵をかけて締め出すと、息子は鍵を壊して家に入ってきて…。中3の時には万引きで捕まり、14歳以上は窃盗罪になるので、裁判所に1度行きました。

高校は、私は無理に通う必要のない通信制高校がいいのではと思いましたが、先生から私立の普通科高校を勧められ、息子はそこを受験し合格しました。高校入学後、1学期はほぼ休みでしたが、2学期後半からは毎日通っています。先日、高校の面談があり、先生から「いつもニコニコしていて他の先生からも可愛がられている」と聞きました。家では「黙れ、喋るな、あっち行け」しか言わないのに…。将来のためにも、今のうちに人との関わりを学んでほしいです。少し落ち着き、やっと終わりが見えてきたので、気持ちはちょっと楽になりました。

◆発達障害のある子どもの現状と特別支援教育

Nさんが語った、地獄の10年の裏側にはどんなことがあったのでしょうか。

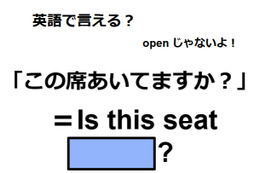

文部科学省の2022年の調査では、公立小中学校の通常学級に通う児童生徒の8.8%に発達障害の可能性があると報告しています(前回2012年の調査結果6.5%から2.3%増加)(※1)。この10年間で、特別支援教育を受ける子どもたちは約2倍に増加しており、子ども一人一人に応じた学びの場の提供が進んできた結果とも捉えられます(※1)。一方で、国連は2022年、 日本の特別支援教育は分離教育だとして、止めるように勧告しました(※2)。「分離教育」とは、障害のある子どもとそうではない子どもを別々の環境で教育する仕組みのことです。そこで導入されつつあるのが、障害や病気の有無、国籍や人種、宗教、性別といったさまざまな違いや課題を超えて、全ての子どもたちが同じ環境で一緒に学ぶ「インクルーシブ教育」です。共に学ぶことで、自分とは異なる個性や価値観を受け入れる心を育み、誰もが活躍できる共生社会の創出を目指しています。しかし、その実現には、まだまだ多くの課題が残されています(※3)。

※2出典:「国連・障害者権利委員会勧告の波紋 日本の特別支援教育の行方」(教育新聞, 2022年11月4日付)https://www.kyobun.co.jp/article/20221104-03

※3参考:青木猛正.インクルーシブ教育システムの構築に向けた現状と課題.城西大学教職課程センター紀要 第7号.2023

先生と相談しながら、後悔のない選択をしたい…

shutterstock.com

—-息子さんの小中学校の学校生活について、どのように感じていましたか?

いい先生に出会えるといいのですが、小学校の特別支援級の件から、学校や先生が言うことが全部正しいとは限らないと感じました。やはり自分の子どもなので、先生と相談しながら息子の意見を聞き、私自身もよく考えて決めた方が、後悔しない選択ができると思います。

—-Nさんが感じる相談しやすい先生とそうでない先生との間には、どのような違いがあったのでしょうか?

息子の特性に向き合い、トラブルがあった時に頭ごなしに怒らないで理由を聞いてくれるところですね。小学校で2人心に残っている先生がいます。1人は、50代のベテラン先生で、息子ができないところを認めてできるように考えてくれて、あまり怒られなかった。2人目は若い先生で、一生懸命子どもを守ってくれました。息子がトラブルを起こすと、相手と息子の言い分も聞いてくれて、その経過を相手の親御さんにも説明してくださり、一緒に謝りに行ってくれることもありました。ほかの先生は、息子が何を言っても聞かず、怒る、適当な対応をされる、もう仕方ないのかな、と諦めていました。

◆学校のシステム

子どもたちが安心して学べる環境を整えるために、小・中学校等での特別支援教育では、「特別支援学級などを担当する教員の専門性の向上」が喫緊の課題とされています(※4)。しかし、この取り組みには地域差があり、現場では教員個々の理解や努力に依存しているのが現状です。また、2021年の義務教育標準法改正により、小学校1クラスの定員が35人以下に引き下げられものの、依然として教員にかかる負担の大きさが課題とされています。根本的には教員の不足が大きな問題として挙げられています。このような中で、Nさんのように多くの親子が、子どもの特性に合った学びの場を求めて、迷いや葛藤を抱えている姿が思い浮かびました。

※4 出典: 山中ともえ「特別支援学級及び通級指導教室を担当する教員のサポート」全日本特別支援教育研究連盟.日本発達障害連盟 編.発達障害白書 2025年版.P89 2024

「育てる気がないなら産まなきゃいいのに」、両親は毒親でした

—-頼れる人がいないと言われていましたが、ご両親とはどのような関係性だったのでしょうか?

両親はいわゆる毒親で、私が一人で出産した時も顔を見にくることはなく、里帰り出産するなという雰囲気でした。息子の相談をした時は「お前の育て方が悪い」と一蹴され、何を話しても無駄だと思い、疎遠です…。親は「仕事さえ行けばいい」という感じなので、子どもが熱を出したときは、頼めば子守に来てくれました。本当に子どもを見るだけで、ご飯はつくってくれないので昼休みに自宅に戻り、親と子どもの昼食を用意していました。

—-毒親と表現されましたが、どのような親御さんだったのでしょうか。

母は、働きながら私を含め4人兄弟を育てていたため、忙しくていつもイライラしていました。土日に遊びに連れて行ってもらった記憶はありません。父はトラックの運転手で、夜中に仕事に出かけ翌日の昼過ぎに帰宅する生活で、家事や育児には一切関わりませんでした。父はキレると皿を投げたり、常に横に置いている棒で叩かれたりしました。何が正しいかはすべて父の考え次第で、私たちがご飯を食べ終わって果物を食べていたら、晩酌中の父が「飯がまずくなる」とちゃぶ台をひっくり返すこともありました。兄弟の中で私が1番頑固だったので、いつも父からボコボコにされていました。家の前の池に首を掴まれて頭を沈められたこともあります。「育てる気がないなら産まなきゃいいのに」と思い、親への反発から高校の頃は家に帰っていませんでした。私もちょっと激しかったので、息子の反抗が酷いのは“遺伝”かもしれません。

—-父親の顔色を伺いながらの生活では、Nさんもお母さんも兄弟も家が安心できる場所にはならないですよね。

自分の経験を反面教師にして、私は土日を家族サービスと考え、息子のやりたいことや習い事に積極的に付き添いました。体験にいくとなんでもやりたがり、釣り、キャンプ、ロボット教室、英語、など…。そのおかげか、息子は器用で、運動神経もよく、何でもできます。だから鍵も壊すんですが(笑)、息子の健康で生きる力があることには感謝しています。

—「健康で生きる力がある」ことは、何にも代えがたい素晴らしいことだと思います。

何日も家に帰ってこないとか普通は考えられないですよね。でも息子はソロキャンプができるんです。それに、時間があれば釣りにも出かけ、この前はキスを釣り、自分でさばいて焼き、ポン酢で食べていました。帰ってこないと心配するし、お腹を空かせているんじゃないかと息子が好きなものをいつでも食べられるように買い置きしておくんですが…。

—すごい!確かに、生きる力がありますね。

これまでの激しすぎる息子さんの反抗期と、発達障害の診断についてお話を伺ってきました。第二回の『「無知だとお金がかかるから」自分と息子を守るため、反抗期まっただ中でもやっているコト』記事では、反抗期の先にある母子の未来のために心がけていること、これまでを振り返って必要だと感じていることについて語っていただきます。__▶▶▶▶▶