様々な価値観が多様化する昨今、「家族像」もそれぞれに唯一の在り方が描かれるようになりつつあります。

この「家族のカタチ」は、私たちの周りにある一番小さな社会「家族」を見つめ直すインタビューシリーズです。それぞれの家族の幸せの形やハードル、紡いできたストーリーを見つめることは、あなた自身の生き方や家族像の再発見にもつながることでしょう。

今回ご紹介するのは、石川県能登町に暮らす数馬しほりさんです。

能登出身のしほりさんは、東京で着々とキャリアを経験した後、夫・嘉一郎さんとの結婚を機に地元にUターン。現在は嘉一郎さんが社長を務める「数馬酒造」の若女将として、仕事と育児に奔走する日々を送っています。

そんなしほりさん一家は、2024年1月1日の能登半島地震で被災。以来、家族のみならず、創業155年の歴史を誇る老舗酒蔵とその社員、お客さまと全力で向き合う11か月間を過ごしてきました。

突然の天災がもたらした多くの課題に、しほりさんはどう向き合ってきたのか?震災から11カ月が経ったいま思う、家族のカタチとは?しほりさんにお話を聞きました。

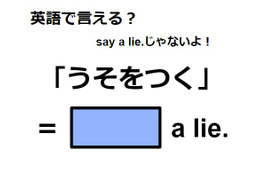

【家族のカタチ #3(前編)|能登編】

能登の魅力を再発見。華やかな都会暮らしからUターン、老舗酒蔵の若女将に。

波が穏やかで、とびきり美味しい魚の宝庫、宇出津港

「能登は暮らしと自然の距離が近いんです。例えば秋の能登はイカ釣りが楽しいシーズンで、朝一番にイカ釣りをしてから出社する生活スタイルを持つ方も珍しくありません。まるで、遊びながら暮らすとでもいいましょうか……仕事で1日のほとんどを費やすのではなく、仕事以外の時間に、季節を感じる食や自然・行事などを、家族や地域の人たちと楽しみながら過ごす毎日を皆が大切にしている――そういう能登が大好きなんです」。

自らの出身地であり、現在の生活を営む能登の魅力を、生き生きと語るしほりさん。そう思えるのは、一度能登から離れた経験があるからこそだといいます。

大学入学を機に上京したしほりさんは、フランス留学も経験。大学卒業後は東京の大手メーカーに営業職として勤務、社会人6年目には売上成績で首都圏トップになったことも。その後、総合美容サロンに転職して幅広い年齢のスタッフをまとめる経験をするなど、順調にキャリアを積み上げてきました。

新卒入社した東京の大手メーカーでは年間約200社を担当していた

「当時は仕事もプライベートもとても充実していたし、都会の生活を謳歌していました。でも一方で、もっと本質的な生き方をしたいという思いが芽生えていました。都市での暮らしは便利で刺激的で、たくさんの素敵な出会いに恵まれる環境ではありましたが、急に、街のイルミネーションや流行のスイーツも全部作り物のように思えてしまって、心がときめかなくなっている自分がいました。私は自然に恵まれた能登で生まれ育ったので、余計そう感じてしまったのかもしれません」。

東京在住時代、旅行が好きで41都道府県を訪れた。長期休暇ではニューヨーク駐在中の同僚を訪ねるなど海外旅行にも

ちょうどその頃30歳を迎えた、しほりさん。

「そんな心の変化とともに、結婚や出産などの次のライフステージを意識し始めたタイミングで、たまたま訪れた能登の酒蔵で出会ったのが、夫でした。お付き合いする間もなくプロポーズを受け、4ヶ月後に結婚。周囲はそのスピード感あふれる展開に驚きましたが、私は能登に呼ばれて使命を与えてもらったような気がして、安堵に似た喜びを感じていました」。

こうして明治2年創業の数馬酒造5代目社長でもあった嘉一郎さんと結婚したのは、10年前のこと。そして、2人の兄弟の母親にもなりました。

結婚3年目。酒造りのシーズンを終えた温かい季節に、年に 一度だけお客さまを酒蔵の中へお迎えする「酒蔵開き」にて

「ハイヒールを脱ぎ捨てた今は、フラットシューズがユニフォームです」と笑うしほりさんは、そんな毎日がとても心地良いといいます。

「酒造りもそうですが、めぐる季節や自然と共存しながら営む暮らしに心が潤うんです。自然、伝統工芸、一次産業……人為的に作り上げたのではない“本物”がすぐそばにある能登の素晴らしさを、日々感じています」。

そんな美しい風景と喜びに満ちた日常を突如として襲ったのが、2024年1月1日の地震でした。

震災当日。子どもの強さに触れた長い一日

いつも身近に親しんでいる穏やかな宇出津港。お散歩したり生き物探しの遊び場になることも。

元日の午後、しほりさんは夫と長男(当時小2)と次男(同小1)の4人で初詣に出かけ、穏やかなお正月を過ごしていました。

「年賀状も投函できて、ホッと一息。お茶でも飲もうか、なんて話しながら、家族4人でこたつに入っていたときでした。一度目に来た地震はそれほどの大きさではなく、この頃、中程度の地震が頻発していたのでそれに慣れてしまい、さほど慌てることもありませんでした。

ところが、直後に襲ってきた地震が、すさまじいものでした。咄嗟にこたつに潜り込んだ子どもたちが、私のことも一緒に引っ張りこんでくれました。そのこたつもジェットコースターのように動き回って、しかも揺れる時間が長い!戸棚から食器がガラガラ落ち、割れる音を聞きながら、必死に身を守っていました」。

揺れのさなか、窓から酒蔵を必死で見守っていた嘉一郎さんの目には、屋上の貯水タンクから水がじゃぶじゃぶとこぼれ出す様子が。何か大変なことが起こっていると感じずにはいられない大きな揺れがようやく収まり、いったん辺りは不気味なほど静まり返りました。ほどなく、同じ敷地内に住む義妹の叫び声が階下から聞こえたといいます。

「『津波が来る!避難しよう!』と」。

数馬酒造と自宅のほど近くにある宇出津港

しほりさんの自宅は、宇出津港からほど近い、海から300メートル足らずの距離。ですが、目の前の湾は深く入り組み波も穏やかなため、普段は「そこまで大きな津波が来ることはないだろう」と考えていたのだそう。ところが、1月1日の揺れは、そんな考えが軽々と吹き飛ぶほどの強さだったといいます。

「大急ぎで子どもたちにジャンパーを着せ、避難リュックを持たせて、自宅裏のお寺が建つ高台に避難しました。

でも、そこに至るまでの階段も斜面から剥がれて浮いているような状態。高齢の方は登るのもやっとでした。階段を登り切っても、山の上から落ちてきた岩がゴロゴロ転がっていて、足元は地割れだらけ。とても安心できる状態ではなかったものの、他に行ける場所もありませんでした。高台に上ってから5分後くらいでしょうか。黒い津波がひたひたと酒蔵の裏手に到達したのが見えました」。

子どもたちも、その様子を一緒に眺めていたといいます。

「すると次男が、ぽろぽろ泣き出しました。思わず『怖いね、怖いよね』と抱き寄せながら声をかけたのですが、次男は言うんです。『違う、怖いんじゃない。みんなのことが心配なんだ』って」。

地震の直後にこたつに引き込んでくれた瞬間や、津波を前に周りを思う我が子の姿に触れ、「この子たちは、私が思っているよりも弱くない。強さと優しさを秘めているんだ、と感じた」と、しほりさんは当時を振り返ります。

子どもなりの『貢献』が、家族と子ども自身の精神的エネルギーに

酒蔵の裏手には、地震後に起こった津波の跡が

地震から1時間ほどが経ち、空が薄暗くなり始めた頃。高台に避難していたしほりさん一家や近所の人々は、役場に移動して一晩を過ごすことを決めました。

「歩いて数分の距離とはいえ、役場に行くには川沿いを歩いていく必要があるんですが、いつも穏やかな川が、その時は津波がさかのぼり黒く激しい流れになっていて、いつ溢れるかも分からない様子で……とても怖かったのを覚えています」。

二波、三波と押し寄せる津波の合間に、一瞬水が引く瞬間。しほりさんたちは『今だ!』と川沿いの道を進み、飛び出た土管や大きな道路の亀裂を目の当たりにしながら、ようやく役場に辿り着いたといいます。

「移動直前、私だけ家に戻って荷物をまとめたものの、運べたのは寝袋とタオルくらい。キッチンにあった食料を持ってこなかったことを、とても後悔しました。冷静に行動しているつもりでも、これからどんな状況になるのかを想像することが出来ず、とにかく子どもの手をひいて、身を守ることに精いっぱいでした」。

役場に多くの近隣住民が身を寄せたためトイレはたちまち溢れ、用を足すには近所まで移動する必要が。支給されたダンボールに身を横たえて過ごす、不便で不安な夜でした。そこで大きな救いになったのは、周囲の人とのつながりと、息子たちの姿だったといいます。

震災当日の夜、役場の床で眠る子どもたち

「お互いの顔を知る街だからこそ、避難先でもよく知る人々に囲まれて過ごせたのは、大きな安心材料でした。

それから、子どもたちが学校の友だちに会えると普段と変わらない様子で明るく過ごしていたのも印象的でしたね。リュックに詰めたおやつを友だち同士で交換したり、なけなしのビスケットを『おばあちゃんにあげるね』と分け合ったり……その姿に、心がなごみ正気でいることができました」。

腕の中で守られるのではなく、互いの手を差し伸べ合い自分ができる貢献を積み重ねること。長い夜を乗り越える大きな支えとなったのは、そんな「家族のカタチ」でした。

▶【中編】へつづく▶震災後、自宅に戻り「がんばるぞ!」と家族4人で誓い合った日。少しずつ前を向くきっかけになったものとは?__▶▶▶▶▶